« Voilà sept jours que nous avons quitté le camp de base. C’est notre cinquième bivouac depuis le camp I. Il n’y a plus de ravitaillement, plus de possibilité de faire de l’eau : nos organismes se dégradent très rapidement. » À 6 500 mètres d’altitude, en cet hiver 1954, les six jeunes grimpeurs français engagés dans la face sud de l’Aconcagua, jouent leur va-tout. Ils ne survivraient pas à un bivouac supplémentaire. Dans l’indifférence propre à ces années où les nouvelles voyagent encore lentement, un drame se joue là-haut, au bout du monde, aux confins de ces terres australes mises à l’honneur par une autre figure de l’alpinisme : le guide suisse Matthias Zurbriggen, le vainqueur de l’Aconcagua. Le toit des Amériques, sommet débonnaire pour certains, enfer glacé pour d’autres, attire chaque année de nombreux prétendants. Et pour cause : il est l’un des sommets les plus accessibles du challenge des Seven Summits. Accessible ? Voire. C’est compter sans le vent redoutable qui souffle souvent en tempête. Retour sur les ascensions marquantes du plus haut sommet andin.

« Audace dans la conception, prudence dans l’exécution »

Telle est la devise du Berlinois Paul Güssfeldt auquel on doit, entre autres, la première ascension au mont Blanc de l’aiguille Blanche de Peuterey en 1893. Âgé alors de 53 ans, cette ascension marque l’apogée de sa carrière alpine.

Explorateur invétéré, il mène la première tentative sérieuse sur les flancs de l’Aconcagua, qu’il approche dès février 1883. Les colons allemands installés au Chili et les muletiers vivant au pied du géant des Andes l’assistent pour atteindre le pied de la montagne en venant du Chili, suivant une très longue approche. Eu égard à la violence du vent, Güssfeldt et ses trois compagnons (de simples muletiers) renoncent très vite à l’usage des tentes, se contentant de dormir en plein air, vaguement protégés par les murs bas que les Chiliens construisent avec maîtrise ! Malgré le manque d’équipement pour affronter l’altitude, l’absence totale de cartes et l’ignorance des conditions qui règnent autour du sommet, ils progressent inexorablement. Partis d’un bivouac sommaire à 3 600 mètres, ils atteignent l’altitude de 6 560 mètres sur l’arête nord-ouest, non loin de ce qui deviendra le camp d’Independencia. Épuisés, ils redescendent. Leur périple aura duré 31 heures au total, sans dormir ! Mais ils ont ouvert la voie vers la future conquête.

L’Aconcagua en 1884 © Paul Güssfeldt

L’expédition FitzGerald

Au cours de ses expéditions en Himalaya, le célèbre explorateur britannique Martin Conway engage à ses côtés son guide Suisse attitré, Matthias Zurbriggen. En 1894, Edward FitzGerald, un alpiniste américain d’origine britannique est invité par Conway à se joindre à lui dans le Karakoram. FitzGerald est fort impressionné par les qualités de Zurbriggen.

Edward FitzGerald, alpiniste américain d’origine anglaise

Deux ans plus tard, FitzGerald décide de se lancer à l’assaut de l’Aconcagua, déjà reconnu comme le plus haut sommet des Amériques. Il fait tout naturellement appel à Matthias Zurbriggen. La route au départ de Mendoza, jusqu'à la frontière chilienne vient d’être construite. Fin décembre 1896, le camp de base est établi à Puente del Inca, à l'extrémité de la vallée des Horcones. Ils se dirigent d’abord vers la face est, puis reconnaissent l’accès à la face sud. Ils jugent à juste titre l’ascension impossible sur ces versants avec les moyens dont ils disposent. Ils considèrent alors le versant nord-ouest où vont se concentrer leurs efforts. Ils installent leur camp à la désormais célèbre Plaza de Mulas.

Le 31 décembre, en s’élevant dans les pentes de la face nord-ouest, vers 6 100 mètres, les pieds de Zurbriggen deviennent insensibles : ses camarades ont toutes les peines du monde à rétablir la circulation, massant ses pieds avec… de l’eau de vie. Le guide en ingurgite également une bonne dose : on sait aujourd'hui que l’alcool est totalement à déconseiller dans ces situations.

Matthias Zurbriggen échappe de peu à la noyade

Le 1er janvier 1897, nouvelle tentative. Cette fois, ce sont les pierriers et le vent violent qui viennent à bout de la volonté des hommes. Épuisés et affamés, ils décident de rejoindre Puente del Inca pour se refaire une santé. Mais en traversant le Rio Horcones, Zurbriggen frôle une fin tragique. Emporté avec sa mule par les flots tumultueux, il échappe de peu à la noyade.

.jpeg)

Matthias Zurbriggen, du Cervin à l’Aconcagua, guide Suisse de renom © Alta Montanha

Victoire pour Zurbriggen, amère déception pour FitzGerald

Le 9 janvier, ils repartent à l’assaut de la montagne. Le 12 janvier, ils quittent la Plaza de Mulas. Mais FitzGerald doit abandonner vers 6 200 mètres, victime du mal d’altitude. Seul, Zurbriggen continue et atteint l’arête qui relie les sommets nord (6 960 m) et sud (6 930 m). À bout de forces, il doit redescendre.

Matthias Zurbriggen, Fitzgerald et ses compagnons © Geological Society of London

Nouvelle tentative le 14 janvier 1897. Cette fois, FitzGerald s’effondre vers 6 600 mètres, non loin de la Canaleta. Il autorise Zurbriggen à continuer seul et celui-ci atteint le sommet vers 17h00. FitzGerald : « Pour la première fois, le sentiment amer m'envahit d'avoir dû abandonner, juste sous le sommet de la grande montagne à laquelle j'avais consacré tant de temps et d’efforts. »

La voie des Polonais

Après cette victoire durement gagnée, il faudra attendre 37 ans pour qu’un nouvel itinéraire soit tracé. La face est, certes moins terrifiante que la face sud, nécessite néanmoins de réelles aptitudes d’alpinisme pour venir à bout du glacier qui descend du sommet. Dans la partie inférieure se dressent les fameux pénitents, lames de glace hautes de cinquante centimètres à deux mètres, qui rendent la progression très laborieuse. Le 9 mars 1954, une équipe polonaise composée de quatre membres vient à bout du glacier : la voie des Polonais a vu le jour.

La face sud : dernière grande face vierge de l’Aconcagua

1950 : au Népal, la grande expédition nationale menée par Maurice Herzog a vaincu le premier« 8 000 ». C’est au tour des jeunes alpinistes contemporains de rêver à leur Annapurna. Parmi eux, une bande de copains, « bleausards » invétérés (ils pratiquent assidûment l’escalade en forêt de Fontainebleau), alignent des courses de grande ampleur dans les Alpes. Deux noms sortent du lot : Lucien Bérardini à la gouaille méditerranéenne et Robert Paragot, un presque « titi » parisien. Tous deux sont membres du prestigieux groupe de haute montagne (GHM) qui regroupe le gratin de l’alpinisme tricolore.

1953, la chance leur sourit. René Ferlet, secrétaire du Club Alpin Français de retour du Fitz-Roy, aimerait monter une expédition à la face sud de l’Aconcagua, seule grande face encore vierge du toit des Andes. Paragot, premier pressenti, accepte avec enthousiasme et n’a guère de peine à entraîner son compère Lucien dans l’aventure. Pierre Lesueur, Edmond Denis, Guy Poulet et Adrien Dagory, tous alpinistes émérites se joignent à eux.

Une expédition de copains fauchés, mais enthousiastes

Ferlet leur demande de financer le voyage. Paragot : « Ferlet nous a pris nos billets [de bateau]. Des allers simples. On se disait que ce n’était pas la peine de gaspiller de l’argent. On peut mourir en montagne. Et pour le reste, on verrait bien… Ce n’était pas une expédition nationale, mais une expédition de copains, aussi fauchés qu’enthousiastes ». À Buenos Aires, ils sont reçus en grande pompe, étant même invités à une audience avec Juan Peron, le charismatique président de l’Argentine.

Début février les voici à pied d’œuvre, au camp dénommé aujourd'hui Plaza Francia. Paragot : « Nous voici au camp de base. L’horizon est absolument bouché par un mur de sept kilomètres de large et trois de haut. »

L’ascension se révèle vite scabreuse. L’Aconcagua, montagne d’origine volcanique, offre peu, voire pas du tout de bon rocher. Paragot encore : « Chaque fois que l’on tient une prise, on ne sait jamais si elle va vous soutenir ou si elle va vous rester dans la main. »

Ici, pas de Sherpas d’altitude, personne pour partager le dur travail des portages successifs et éprouvants. Ils doivent tout monter eux-mêmes : tentes, équipement de bivouac, cordes fixes. La progression est lente, éprouvante pour les nerfs, ils souffrent du froid et de la soif, mais le moral est au beau fixe. D’ailleurs, ils abandonnent finalement la progression himalayenne sur cordes fixes posées tout au long de l’itinéraire. Trop long, et la paroi est trop raide. Ils iront au sommet d’un seul élan, en technique alpine.

.jpeg)

La cordée Paragot-Bérardini aux prises avec le rocher délité de la face sud © Archives du GHM

Surviennent six jours de tempête. La neige s’accumule, les avalanches grondent. Lorsqu’ils repartent, il faut faire la trace dans la neige pulvérulente. Au-dessus du camp 3 (5 500 m), ils veulent croire que le sommet n’est plus très loin, ou tout au moins que les principales difficultés sont derrière eux. À 5 800 m, ils se trouvent devant un point de non retour. Impossible de planter le moindre piton, d’installer le moindre amarrage sérieux pour descendre en rappel. Ils doivent à tout prix atteindre le sommet, presque douze cents mètres plus haut.

La lutte pour la survie

Épuisés par le poids des sacs, ils prennent une décision radicale : l’abandon pur et simple du matériel de bivouac, à l’exclusion des duvets. De toute façon, l'alcool pour les réchauds gèle aussi. Dans les passages difficiles, la cordée de tête s’efforce d’installer quelques rares mètres de corde fixe pour les suivants. Berardini : «... [nous avions] énormément de mal à [nous] tirer sur ces cordes fixes à la force du poignet, car à cette époque il n’existait pas encore ces merveilleux petits appareils appelés “jumars” (poignées auto-bloquante) ».

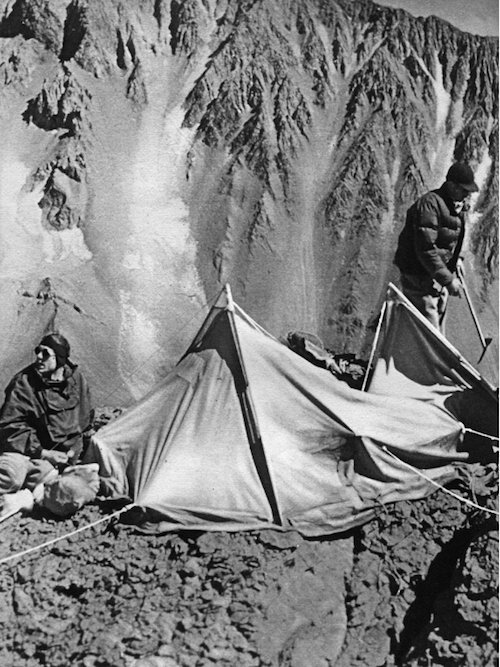

Le camp 2, dernier camp « confortable » © Archives GHM

Au cinquième bivouac, précaire, accroché dans le vide à 6 500 mètres d’altitude, ils touchent le fond. Berardini : « Voilà sept jours que nous avons quitté le camp 1. Il n’y a plus de ravitaillement, plus de possibilité de faire de l’eau : nos organismes se dégradent très rapidement. (…) Si l’un d’entre nous avait voulu se jeter dans le vide, je ne crois pas que les autres auraient fait un geste pour le retenir. »

Lucien Bérardini, indomptable, les doigts gelés (il a dû retirer ses gants pour surmonter les passages de rocher les plus difficiles) va réussir à les sortir de là, dans une dernière journée hallucinante. À dix-sept heures, le 25 février 1954, ils touchent le sommet.

Le retour, malgré la victoire, est un véritable calvaire en raison des graves gelures dont tous souffrent, à l’exception de Robert Paragot : « Tous avaient les pieds gelés, les orteils bleus et certains bien au-delà des orteils. Moi, je n’avais rien. Je me souviens d’avoir eu honte. (…) J’avais l’impression d’avoir triché. »

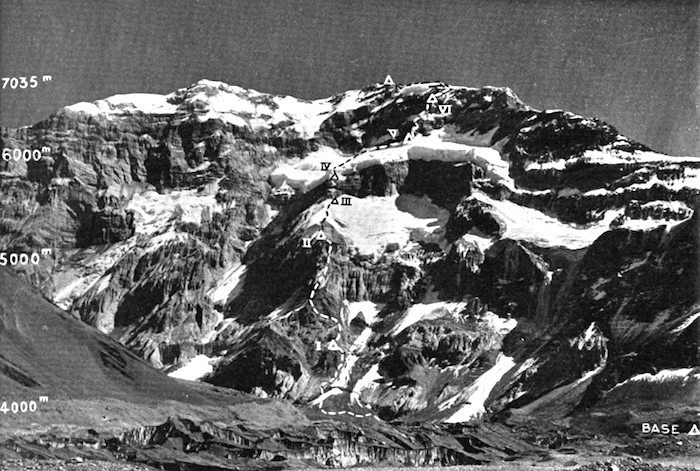

L’itinéraire de 1954 dans la face sud de l’Aconcagua © Archives du GHM

À l’hôpital militaire de Mendoza, sous le regard horrifié de Robert, le chirurgien taille les orteils au sécateur. Seuls les hurlements de Guy Poulet arrivent à le convaincre d’arrêter le massacre et de procéder à une anesthésie générale !

L’Aconcagua : une expédition à ne pas prendre à la légère

Si, aujourd’hui, l’Aconcagua est considéré comme une ascension facile, les déboires des premiers alpinistes à s’y être mesurés, en particulier ceux vécus par l’expédition FitzGerald lors de ses six tentatives, apportent un témoignage crucial. Certes, les difficultés techniques sur la voie normale n’existent pas, mais l’altitude est bien présente et le vent redoutable. Une expédition à ne pas prendre à la légère.

Découvrez ci-dessous une animation présentant l'ascension de l'Aconcagua :

Texte et animation de Didier Mille

Participez au challenge des Seven Summits :

- L'ensemble de notre offre sur les Seven Summits

- Et en particulier notre Ascension de l'Aconcagua 6 962 m, le toit des Amériques, dont le prochain départ assuré est en janvier 2023.

Retour sur la conquête des montagnes des Seven Summits :

- Mont Kilimandjaro, 5 895 m, au sommet de l’Empire allemand

- L’Aconcagua (6 962 m), la cime où le vent mène la danse

- Mont Vinson (4 892 m), ou comment se mettre la tête à l’envers

- Denali, 6 190 m, toit de l’Amérique du Nord

- La conquête de l'Everest partie 1 et partie 2

- La pyramide de Carstensz (4 884 m), ultime étape du challenge des Seven Summits ?

Le blog Expeditions Unlimited

Le blog Expeditions Unlimited